Erstellung, Durchführung und Auswertung von Pilotprojekten

Pilotprojekte vereinen drei wesentliche Vorteile zur Überflutungsvorsorge durch Starkregenereignisse. Erstens werden sie Schutz vor zukünftigen Starkregenabflüssen bieten. Zweitens können durch deren Anwendung/Durchführung wichtige Erkenntnisse und Erfahrungen bis hin zu Leitfäden und Handreichungen für die kommunalen Entscheidungsträger abgeleitet werden. Drittens eignen sie sich als kommunale Vorbildprojekte hervorragend dazu, die lokale Bevölkerung für die Gefahr durch Überflutung infolge seltener oder extremer Niederschläge zu sensibilisieren. Kommunen sollten diese Potenziale nutzen und ihr Repertoire zur Starkregenrisikovorsorge um öffentlichkeitswirksame Pilotprojekte erweitern.

Abb. 1: Neue Ideen zur Starkregenvorsorge können starke Impulse geben

Neben inzwischen etablierten Methoden, wie Versickerungsmulden und Rückhalteanlagen, gibt es eine Vielzahl an vorwiegend technischen Möglichkeiten zur Abfederung heftiger Regengüsse, zu denen vielfach jedoch noch Bedarf an Informationen und Erfahrungen besteht, letztlich auch, um eine Anwendung im größeren (gesamtstädtischen Kontext) ggf. zu ermöglichen. Dies sind z. B.:

- temporärer Rückhalt im Verkehrsraum (eingestaute Straßen, Plätze)

- temporärer Rückhalt auf städtischen Frei- bzw. Grünflächen (z. B. Parkanlagen, Spielplätze, Badeplätze)

- Retention zur kommunalen Großgrünbewässerung (z. B. Baumrigolen)

- Retention durch Gründächer in Verbindung mit Regenwassernutzung zur Gründachbewässerung

Abb. 2: Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen und wissenschaftlichen Institutionen lohnt sich – gebündelte Kräfte, gesammelte Erfahrungen und neue Erkenntnisse sind der Lohn

Kommunen können anhand ihrer spezifischen Gefahrensituation prüfen, welche lokalen Risiken vorhanden sind und basierend darauf entscheiden, welche Pilotvorhaben für ihre Anforderungen zweckmäßig erscheinen. Um diese Aufgabe nicht aus eigener Kraft stemmen zu müssen, bieten sich Kooperationen mit anderen Kommunen oder auch Forschungseinrichtungen an. Die umgesetzten Maßnahmen sollten dabei auf ihre Machbarkeit, Wirkung und Akzeptanz untersucht und die Erkenntnisse dokumentiert werden. Forschungsberichte oder Leitfäden als Handreichung für Entscheidungsträger und Planer sind hier sinnvolle Formate, um die Ergebnisse der Pilotprojekte der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und ihnen zu breiter Anwendung und stetiger Optimierung zu verhelfen.

Je nachdem, in welchem Bereich eine Kommune ihr Pilotprojekt ansiedeln möchte, lohnt sich der Blick auf entsprechende Best Practise-Beispiele oder Leuchtturmprojekte anderer Städte. Impulse und Erfahrungswerte können eingeholt und Ideen auf die eigene Situation angepasst oder weiterentwickelt werden.

siehe auch Gutes Beispiel: Regenwasserzisterne und automatische Bewässerung der Stadtbäume in Großenhain (SN)

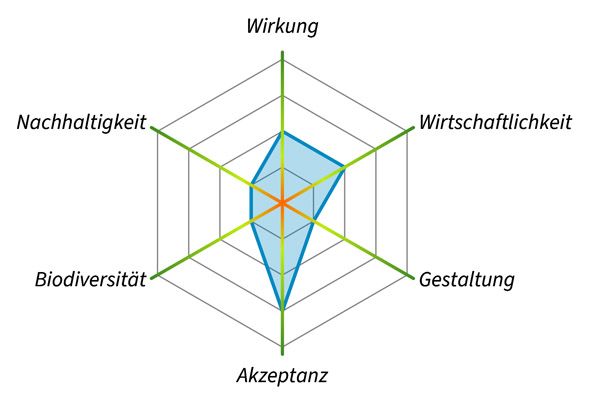

Erläuterung:

■ rot/orange: schlecht bzw. Verschlechterung, negativer Einfluss

■ gelb: neutral bzw. nicht relevant, kein/kaum Einfluss

■ hellgrün: gut bzw. geringfügiger positiver Einfluss

■ grün: sehr gut bzw. positiver Einfluss

■ dunkelgrün: ausgesprochen gut bzw. deutlicher positiver EinflussParameter:

Wirkung: Effektivität der Maßnahme im Sinne der Klimaanpassung

Wirtschaftlichkeit: Kosten-Nutzen-Verhältnis (Initial- und Folgekosten)

Gestaltung: Raumwirkung, Beeinflussung des Lebensumfelds

Akzeptanz: Beeinflussung der Lebensqualität, mögliche Widerstände

Biodiversität: Beeinflussung der Artenvielfalt/Lebensräume

Nachhaltigkeit: Langlebigkeit/Beständigkeit, Ressourceneffizienz

Ansprechpartner

TMUEN – Hochwasser- und Gewässerschuztz

(https://umwelt.thueringen.de/themen/boden-wasser-luft-und-laerm/hochwasser-und-gewaesserschutz)

TLUBN – Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz

(https://tlubn.thueringen.de/wasser)

Landkreise und kreisfreie Städte (Untere Wasserbehörde)

Förderung

Thüringen

KlimaInvest – Kommunale Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen

(https://www.aufbaubank.de/Foerderprogramme/Klima-Invest)

Thüringer Aufbaubank

(www.aufbaubank.de)

Bund

Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH - Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel

(https://www.z-u-g.org/aufgaben/foerderung-von-massnahmen-zur-anpassung-an-den-klimawandel/)

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)- Kommunen

(https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Öffentliche-Einrichtungen/Kommunen/)

Wettbewerb „Klimaaktive Kommune 2021“ (Nationale Klimaschutzinitiative, BMU/Difu)

(https://www.klimaschutz.de/wettbewerb2021)