Informieren – Lokale Überflutungen durch Starkregen

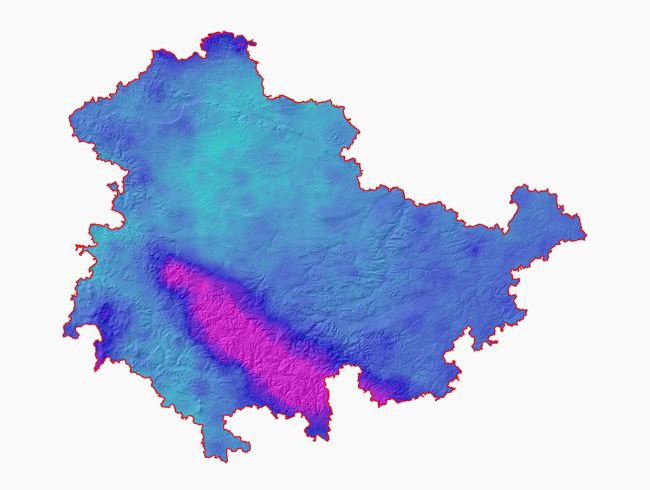

Wenn innerhalb kurzer Zeit enorme Niederschlagsmengen fallen, spricht man von Starkregen. Derartige Ereignisse lassen sich kaum belastbar vorhersagen und bergen ein hohes Schadpotenzial, da selbst kleinste Fließgewässer in direkter Folge eines Starkregens zu reißenden Strömen anwachsen können. Aufgrund seiner Topografie und Siedlungsstrukturen besteht für den Freistaat Thüringen ein erhöhtes Schadensrisiko für Leib und Leben.

Im Infokartenmodul können Sie sich über die Gefahrensituation in ihrer Gemeinde informieren und nachvollziehen, welche Bedingungen im Einzelnen an Ihrem Wohnort herrschen. Um das Kartenmodul zu starten, klicken Sie bitte auf die Karte.

Anpassen – Handlungsmöglichkeiten zur Minderung von Starkregengefahren

Es existieren zahlreiche Möglichkeiten, wie den sich häufenden und intensivierenden Starkregenereignissen planerisch und organisatorisch begegnet werden kann, um das Gefahrenpotenzial in unseren Städten und Gemeinden trotz Klimawandels möglichst gering zu halten bzw. zu minimieren. Die für Thüringer Kommunen besonders bedeutsamen Handlungsmöglichkeiten sowie wichtige Ansprechpartner und Fördermöglichkeiten sind in der nachfolgenden Übersicht zusammengetragen.

Stadtplanung

Integration der Starkregenvorsorge in die Bauleitplanung

Die Bauleitplanung ist das zentrale Instrument für eine starkregenverträgliche Gestaltung des Gemeindegebiets. Sie besteht aus vorbereitender und verbindlicher Bauleitplanung.

Abflusslenkung, Notwasserwege, Straßenentwässerung

Kommunales Starkregenrisikomanagement

Starkregen fällt aus hochreichenden Wolken (z. B. Cumulonimbus) als große Niederschlagsmenge in kurzer Zeit auf ein meist kleines Gebiet.

Kleinere Fließgewässer

Gerinne, Gräben und Bäche verlaufen oft relativ unbeachtet. Häufig wurde ihr Lauf in der Vergangenheit verändert, abschnittsweise verrohrt oder in die Kanalisation eingeleitet.

Ausbau und Optimierung der Kanalnetze

Abwasserbeseitigung gehört zu den Pflichtaufgaben einer Gemeinde. Wild abfließendes, sog. Außengebietswasser, wird sobald es das Siedlungsgebiet erreicht bzw. in die Kanalisation eintritt, ebenfalls zu Abwasser.

Außengebietsentwässerung und land- und forstwirtschaftliche Überflutungsvorsorge

Wichtiges Ziel eines effektiven Starkregenrisikomanagements ist es, Außengebietswasser abzuleiten oder in der Fläche zu sammeln bzw. zurückzuhalten, ehe es die Siedlung erreicht.

Objektplanung

Umgang mit Überflutungshotspots

Siedlungen sind in unterschiedlicher Weise von versiegelten Flächen geprägt, so dass Niederschläge hauptsächlich oberflächlich in die Kanalisation abfließen. Fallen extreme Starkregen, gelangt das Abwassersystem an seine Kapazitätsgrenzen.

Entsiegelung

Flächenversiegelung schneidet den betroffenen Boden vom Ökosystem ab. Damit entfällt neben vielen weiteren wertvollen Funktionen und Leistungen des Bodens auch sein Beitrag zur natürlichen hydrologischen Situation

Dachbegrünung

Die Begrünung von Gebäuden (Dach und Fassade) bietet einen sinnvollen Kompromiss, den Kommunen bei der Anpassung an sommerliche Wärmebelastung und zur Starkregenvorsorge nutzen sollten

Objektschutz und Bauvorsorge

Bereits mit relativ geringem Aufwand können durch eine angepasste Bauweise und technische Schutzmaßnahmen Wasserschäden verhindert bzw. das Schadenspotenzial deutlich reduziert werden.

Entsiegelung, Regenwasserrückhaltung, Versickerung und Verdunstung

Überschusswasser aus Starkregenereignissen kann in urbanen Räumen problematisch werden, wenn es unkontrolliert abfließt.

Begrünung

Gerade bei sommerlichen Starkregen fällt der Niederschlag oft auf eine durch vorangegangene Trockenheit und Hitze verkrustete, kaum aufnahmefähige Bodenoberfläche, die durch die heftigen Regengüsse schnell verschlämmt.

Management

Einrichtung eines Klimamanagements in der Kommune

Klimaschutz steht in vielen kommunalen Verwaltungen bereits auf der Tagesordnung, sei es als Teilaufgabe innerhalb verschiedener Abteilungen oder als externes Aufgabenfeld, das von einem/r Klimaschutzmanager/in bearbeitet wird.

Umweltbildung für die Bevölkerung

Bildung und Wissen über den Klimawandel sind Grundlage, um fundierte, verantwortungsvolle und zielführende Entscheidungen zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Klimawandelfolgen zu treffen.

Erstellung, Durchführung und Auswertung von Pilotprojekten

Pilotprojekte eignen sie sich als kommunale Vorbildprojekte hervorragend dazu, die lokale Bevölkerung für die Gefahr durch Überflutung infolge seltener oder extremer Niederschläge zu sensibilisieren.

Öffentlichkeitsarbeit und Risikokommunikation

Kommunales Ziel ist es, in der Bevölkerung ein langfristiges Risikobewusstsein für Gefahren und Risiken durch seltene und extreme Starkregenereignisse zu schaffen und zur individuellen Eigenvorsorge anzuregen.

Einrichtung einer kommunalen Wasserwehr

Gefahrenabwehr bei Hochwasser ist keine Kür, sondern Pflicht.

Nachmachen – Gute Beispiele zur Anpassung in Thüringen

Gleisbettbegrünung in Gera

Überflutungsvorsorge in Frankenthal (Gera)

Konzepte zur Rückhaltorientierten Ackerbewirtschaftung in der ehemaligen Gemeinde Ilmtal

Regenwasserrückhalt am Bieblacher Bach und in der Fuchsklamm in Gera

DWA-Audit "Hochwasservorsorge – wie gut sind wir vorbereitet?" der Landeshauptstadt Erfurt

Hochwasserschutz in der Ortslage Döhlau

Kommunales Sturzflutkonzept der Stadt Blankenhain

Wasserwehrdienst Nordhausen

Kommunales Sturzflutkonzept der Stadt Blankenhain

Kommunales Risikomanagement und Starkregenvorsorge

Wasserwehrdienst Nordhausen

Einrichtung einer kommunalen Wasserwehr

Gleisbettbegrünung in Gera

Konzepte zur Rückhaltorientierten Ackerbewirtschaftung in der ehemaligen Gemeinde Ilmtal

Öffentliche Grünfläche Rietzschke-Aue Sellerhausen in Leipzig

Kleinere Fließgewässer; Umgang mit Überflutungshotspots; Entsiegelung, Regenwasserrückhaltung, Versickerung und Verdunstung

Überflutungsvorsorge in Frankenthal (Gera)

Hochwasserschutz in der Ortslage Döhlau

DWA-Audit "Hochwasservorsorge – wie gut sind wir vorbereitet?" der Landeshauptstadt Erfurt

Regenwasserrückhalt am Bieblacher Bach und in der Fuchsklamm in Gera

Regenwasserzisterne und automatische Bewässerung der Stadtbäume in Großenhain (SN)

Bewässerungsmanagement des kommunalen Grüns optimieren; Rückhalt, Versickerung und Verdunstung; Erstellung/Durchführung von Pilotprojekten

Förderrichtlinie „Grüne Oasen" in Jena

Fassadenbegrünung, Dachbegrünung, Entsiegelung, Begrünung