Entsiegelung

Urbane Räume sind oft durch eine gravierende Umgestaltung von Natur und Landschaft geprägt, meist verbunden mit einer starken Versiegelung der natürlichen Geländeoberfläche. Der Begriff ‚Versiegelung‘ umfasst dabei alle anthropogenen ober- und unterirdischen baulichen und nutzungsbedingten Veränderungen, wie Bauwerke für Siedlung und Verkehr, Versorgungsinfrastruktur (Kanäle, Leitungen), Fundamente sowie Bereiche starker Bodenverdichtung.

Flächenversiegelung schneidet den betroffenen Boden vom Ökosystem ab. Damit entfällt neben vielen weiteren wertvollen Funktionen und Leistungen des Bodens auch sein Beitrag zur natürlichen hydrologischen Situation, d. h. Grundwasserneubildung, Aufnahme, Speicherung, Versickerung und Verdunstung von Wasser – mit negativen Auswirkungen für Mensch und Vegetation:

- Hitzebelastung: Der Verlust der Verdunstungsleistung ist in sommerlich überwärmten Siedlungen besonders spürbar. Versiegelte, d. h. nicht verdunstungsaktive Flächen wandeln die eintreffende Strahlungsenergie fast vollständig in fühlbare Wärme um. Nur partiell oder komplett entsiegelte Flächen können Wasser aufnehmen und verdunsten. Sie reduzieren die Energie, die für die Aufheizung des Materials zur Verfügung steht um den Energiebetrag, der für die Verdunstung verbraucht wird – die städtische Wärmebelastung sinkt.

- Starkregen: Niederschlagswasser kann nicht in den Untergrund versickern und fließt größtenteils oberflächlich ab. Bei seltenen und extremen Starkniederschlägen führt dies rasch zur Überlastung der kommunalen Entwässerungssysteme. Rückstau in den Straßenraum und Überflutungen angrenzender Siedlungsräume, v. a. in Geländesenken und an Tiefpunkten, sind die unerwünschte Folge.

- Trockenstress: Städtisches Grün (v. a. Stadtbäume) wird durch versiegelte Oberflächen von der natürlichen Wasserversorgung durch Niederschläge abgeschnitten sowie bezüglich des Boden-Luft-Austausches behindert. Das dringend benötigte Nass fließt somit ungenutzt durch die Stadtentwässerungssysteme ab. Sinnvoll ist es daher, gerade im Bereich von Baumscheiben, eine flächige (Teil-)Entsiegelung sowie die Nutzung des Niederschlagswassers zur Bewässerung der kommunalen Vegetation (z. B. über Gießringe, Baum-Rigolen, gezielte Zuleitung) zu ermöglichen.

Abb. 1: Hochgradig versiegelter innenstädtischer Bereich

Eine vollständige Entsiegelung ist nur bedingt realisierbar, z. B. auf Grün- oder Brachflächen. Kommunen sollten sich daher zum Ziel setzen, Versiegelung bei Neubauvorhaben und Sanierungen generell auf ein Mindestmaß zu begrenzen bzw. notwendige Bodenverschlüsse direkt vor Ort z. T. wieder auszugleichen (z. B. durch entsprechende Pflasterungen/Beläge und Dachbegrünung). Dieser Entschluss kann verwaltungsverbindlich verabschiedet werden und sichert der Kommune eine Vorbildfunktion für ihre Einwohner. Wesentliche Handlungsoptionen hierfür sind u. a.:

- Rückbau nicht mehr benötigter Versiegelungen im gesamten Stadtgebiet

- konsequente Vermeidung von Neuversiegelung durch Nachnutzung und ggf. Umbau vorhandener Gebäude und Strukturen

- Ausgleich versiegelter Flächen (z. B. durch Mulden, Rigolen, unterirdische Wasserspeicher)

- Planung von Notwasserwegen und Anlage von Rückhalteflächen für nicht zu vermeidende Starkregenabflüsse

Entsiegelung kann verbindlich festgesetzt werden, z. B. anhand der rechtlichen Instrumente der Bauleitplanung oder kommunaler Satzungen nach Landesbauordnung. Fördernde Anreize müssen diese Vorgaben ergänzen, damit sich die wasserspeichernde und abflusspuffernde Wirkung auch im Bestand und privaten Raum entfalten kann. Ansätze hierfür sind u. a.:

- kommunale Förderrichtlinien und -programme

- gesplittete Abwassergebühr für die Gebäude-/Grundstücksentwässerung

- Gutschrift von Ökopunkten für freiwillige Entsiegelung und/oder Bauwerksbegrünung

Förderungen sollten öffentlichkeitswirksam beworben werden und durch stadtweite Kampagnen, wie Wettbewerbe, Impulstage, Mitmach-Aktionen, (mobile) Informationsveranstaltungen ins Bewusstsein der Bevölkerung gebracht werden.

Die bautechnische Umsetzung der Entsiegelung hängt von der beabsichtigen Flächennutzung ab und ist ein Kompromiss zwischen Belastbarkeit, Entsiegelungsgrad bzw. Versickerungsleistung. Für schwereren und häufigeren Verkehr können z. B. Rasengittersteine oder Pflastersteine mit Fugenversickerung/Sickeröffnung verbaut werden. Für weniger schweren Verkehr und weniger starke Frequentierung eignen sich z. B. Porenpflastersteine, Kies- und Splittdecken sowie Schotterrasen. Wege für Fußgänger und Radfahrer können verdunstungsaktiv gestaltet werden, z. B. mit offenporigen Baustoffen (z. B. Drainasphalt), die Wasser versickern, über einer undurchlässigen Schicht im Untergrund speichern und wieder rückverdunsten. Flächen ohne Verkehrsbelastung, wie Fußwege, Terrassen und Gärten, können z. B. mit Holzpflaster aus Holzklötzen, Holzrosten und Rindenschrot gestaltet werden. Öffentliche oder private Frei- und Erholungsräume, wie Spielplätze und Innenhöfe ohne Parkplatznutzung, werden mit widerstandsfähigen Gräsern vollständig entsiegelt. Wo keine Entsiegelung möglich ist, muss der Fokus auf der schadlosen Ableitung oder dem Rückhalt der Starkregenabflüsse liegen.

Siehe auch: Gutes Beispiel "Sanierung des Nikolaikirchhofs in Altenburg"

Abb. 2: Kompromiss zwischen Grau und Grün

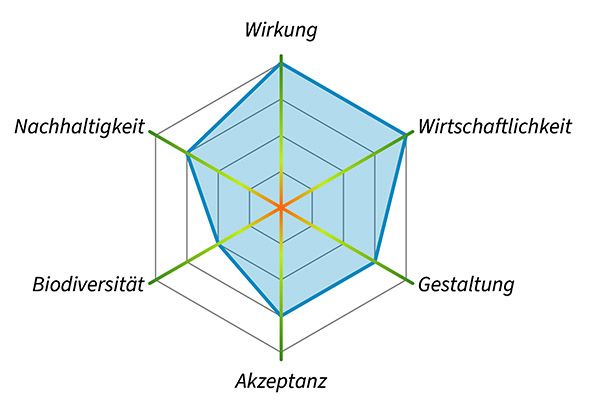

Erläuterung:

■ rot/orange: schlecht bzw. Verschlechterung, negativer Einfluss

■ gelb: neutral bzw. nicht relevant, kein/kaum Einfluss

■ hellgrün: gut bzw. geringfügiger positiver Einfluss

■ grün: sehr gut bzw. positiver Einfluss

■ dunkelgrün: ausgesprochen gut bzw. deutlicher positiver EinflussParameter:

Wirkung: Effektivität der Maßnahme im Sinne der Klimaanpassung

Wirtschaftlichkeit: Kosten-Nutzen-Verhältnis (Initial- und Folgekosten)

Gestaltung: Raumwirkung, Beeinflussung des Lebensumfelds

Akzeptanz: Beeinflussung der Lebensqualität, mögliche Widerstände

Biodiversität: Beeinflussung der Artenvielfalt/Lebensräume

Nachhaltigkeit: Langlebigkeit/Beständigkeit, Ressourceneffizienz

Ansprechpartner

Kompetenzzentrum Klima

(https://tlubn.thueringen.de/klima/klimaagentur)

ThEGA – Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur GmbH

(www.thega.de)

TMIL – Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/)

Thüringer Landesverwaltungsamt (https://landesverwaltungsamt.thueringen.de/)

Thüringer Aufbaubank

(https://www.aufbaubank.de)

Förderung

Thüringen

Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien (ThSt-BauFR)

(https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/unsere-themen/bau/staedtebau/staedtebaufoerderung)

KlimaInvest – Kommunale Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen

(https://www.aufbaubank.de/Foerderprogramme/Klima-Invest)

Stiftung Naturschutz Thüringen: Umweltlotterie - "Naturschutz beginnt vor der Haustür – in kleinen Schritten zu einem bunten, lebenswerten Wohnumfeld"

(https://www.stiftung-naturschutz-thueringen.de/umweltlotterie-foerderung.html)

Kommunale Förderrichtlinien, -programme

Gesplittete Abwassergebühr (Kommunale Entwässerungsbetriebe)

Bund

Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH - Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel

(https://www.z-u-g.org/aufgaben/foerderung-von-massnahmen-zur-anpassung-an-den-klimawandel/)

Wettbewerb „Klimaaktive Kommune 2021“ (Nationale Klimaschutzinitiative, BMU/Difu)

(https://www.klimaschutz.de/wettbewerb2021)

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) – Kommunen

(https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Öffentliche-Einrichtungen/Kommunen/)

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) – Programm 151,152, 153, 430, 431: Energieeffizient Bauen und Sanieren

(https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen)